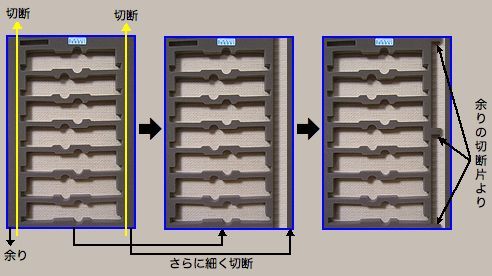

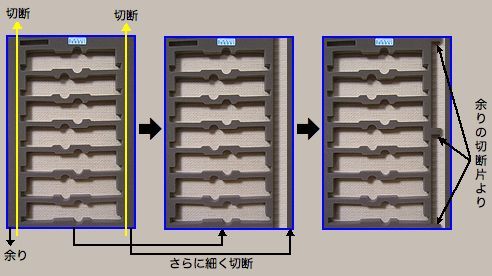

要するに右の写真のとおり、10両以上収納のものと同様に、横向きに収納するところの右側または左側に縦向きに2両収納する部分を作る、というものです。

中仕切りを切るときはステンレス定規と良く切れるカッターを使えば簡単に出来ます。ただ、きれいに直角に(厚み方向に)切るのは慣れが必要かもしれません(そんなにきっちり切れてなくても実用上は問題ないですが)。

要するに右の写真のとおり、10両以上収納のものと同様に、横向きに収納するところの右側または左側に縦向きに2両収納する部分を作る、というものです。

中仕切りを切るときはステンレス定規と良く切れるカッターを使えば簡単に出来ます。ただ、きれいに直角に(厚み方向に)切るのは慣れが必要かもしれません(そんなにきっちり切れてなくても実用上は問題ないですが)。Nゲージの小工作をレポートいたします(その9から再開です)。その9からはブログ記事への目次機能(リンク)になっています。

"小工作"の範疇かどうかは怪しく、さらに今更という感もありますが、ご笑覧ください。

KATOやTOMIXのブック型車輛ケースは7、8両(20m車)の収納ができますが、単品やキット組立ての車輛が増えてくるともっと詰め込みたくなるものです(^^;)。もちろん、他のメーカーから9〜12両収納できる中仕切りやブックケースが売られていますが、入手難になったりオリジナルの中仕切りが余って少々勿体ないので、オリジナルの中仕切りを軽加工して収容能力を増やす手だてを探ってみました。

(材料)

・各社ブックケースの中に入っている中仕切り

(方法)

要するに右の写真のとおり、10両以上収納のものと同様に、横向きに収納するところの右側または左側に縦向きに2両収納する部分を作る、というものです。

中仕切りを切るときはステンレス定規と良く切れるカッターを使えば簡単に出来ます。ただ、きれいに直角に(厚み方向に)切るのは慣れが必要かもしれません(そんなにきっちり切れてなくても実用上は問題ないですが)。

要するに右の写真のとおり、10両以上収納のものと同様に、横向きに収納するところの右側または左側に縦向きに2両収納する部分を作る、というものです。

中仕切りを切るときはステンレス定規と良く切れるカッターを使えば簡単に出来ます。ただ、きれいに直角に(厚み方向に)切るのは慣れが必要かもしれません(そんなにきっちり切れてなくても実用上は問題ないですが)。

実際例

・KATO製(青大将セット)(7→9両)

・KATO製(初期あさかぜセット)(7→9両)

・KATO製(一般用)(7→9両)

・TOMIX製(7→9両)

・Win製(8→10両)

(考察など)

最初は中仕切りをもっと細かく切り刻んで7両用を10両用にしていたのですが、かなり手間がかかるので今回の方法を採るようにしました。なお、サイズの関係で新幹線車輛などは入らないと思います。

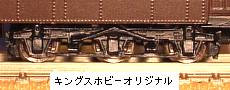

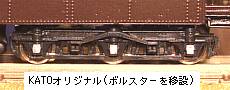

せっせと作り溜めたキングスホビー製Wルーフ3軸ボギー客車ですが、TR73台車がちょっと不満でした。で、KATOからTR73のASSYが発売されたので大量に買い込み、最初は単純に交換しようとしたところ、ボギーピンの位置が違うためボルスターの移設(車端側に約2〜3mm程度)が必要でした。数両は頑張って移設したのですが、ついに力尽きたので(^^;)、横着な方法を考え付きました。キングスホビーTR73の台車枠(真鍮製の台車にホワイトメタル製の台車枠を接着する構造になっている)をKATOのTR73から切り取った台車枠に貼り替えてしまう、というものです。

(材料)

・キングスホビー製TR73台車(キット)

・KATO製TR73台車(ASSY)

(方法)

以下の手順で行いました。

+

+

=

KATOセキ3000用TR41台車は通常のTR41よりカプラーポケット腕が短いので、 これを使ってカワイ商会のセキ6000の連結面間(かなり広い)を狭くすることを目論みました。

(材料)

・カワイ商会セキ6000

・KATOセキ3000用TR41台車(ASSY)

(方法)

セキ3000用TR41の中心ピン穴をプラスドライバーなどの適当な道具で拡げ、セキ6000の台車と

交換してお終りです。

(考察など)

連結面間はセキ3000と同じくらいになり、腰の高さもちょっと低くなって、落ち着きました。

走行抵抗も小さくなりました。

しかし、これを全車にやると、低コストというカワイの貨車の持味が

薄れてきてしまう気がします(私見ですが)。

それよりも、セキ3000用台車を他の貨車に振って連結面間を詰める方がいいかもしれません。 試しにKATOトキ15000の台車と交換してみたところかなり連結面間が詰まりました。 ただ、そこまでこだわるなら他のカプラー(例えばKATOカプラーN)を、という話もありますが....

キハ57はTOMIXから既に発売されていますが、冷房付きのやつが1両欲しかったのでやってみました。 ほとんど「工作」という感じではありませんが...(^^;;)

(材料)

・KATO キハ58(動力無)

・KATO TR58台車(*)

・その他(スノープラウ、インレタ)

* DT31が手に入らなかったので、良く似たTR58で代用してしまいました。

(方法)

以下の手順で行いました。

以上で出来上がり。所要時間のほとんどがインレタを貼っている時間でした。 特にディティールは追加していません。いたってシンプルな車輛です(^^;)。 写真ではあまりキハ57には見えないかもしれません。m(_ _)m

これは、C55流線型キットを組み立てた際、ある人から従台車をC57のものと交換すると良い、 というアドバイスを頂いたので、それをやってみたものです。

(材料)

・ワールド工芸C55流線型(キット組立品)

・KATO C57用従台車(ASSY)

(方法)

以下の手順で行いました。

でき上がった従台車をC55へ取り付けます。取り付け穴の直径がネジ頭の直径より大きいので、

適当な大きさのワッシャをかませました。

でき上がった従台車をC55へ取り付けます。取り付け穴の直径がネジ頭の直径より大きいので、

適当な大きさのワッシャをかませました。このままレールに乗せてみると、従台車がかなり後ろ下がりになったので、動輪押さえ板と、 取り付けネジが通るパイプ(キット純正)の間に小さなワッシャ(内径2mmのワッシャを切って 内径1.5mmくらいに縮めたもの(取付けネジはφ1.4mm))をかませたところ、ほぼ水平になりました。

KATOのD51に付いている重連用カプラーは前部端梁(車体の一番前の、 ダミーカプラーが付いている板の部分)と一体整形になっていて、かなり見た目がよくありません。 そこで、これをなんとかしようとやってみました。

(材料)

・KATO D51 のみ

(方法)

以下の手順で行いました。

まず、D51に付属している重連用カプラーの周囲のカプラー以外の部分を、

レザーソー(目の細かい薄型のノコギリ)を使って切り取り、

アーノルト型のカプラーの形が残るようにしました。なお、当然ながら

後ろ側の先台車取付け部とつながっている部分は残しました

(これを取っちゃうと先台車に付かない(^^;;;))。

まず、D51に付属している重連用カプラーの周囲のカプラー以外の部分を、

レザーソー(目の細かい薄型のノコギリ)を使って切り取り、

アーノルト型のカプラーの形が残るようにしました。なお、当然ながら

後ろ側の先台車取付け部とつながっている部分は残しました

(これを取っちゃうと先台車に付かない(^^;;;))。

カプラーと先台車取付け部とは上下2ヵ所でつながっていますが、上側は切り取りました。

これでも強度は充分あるようです(C57等の重連カプラーと同じ構造になります)。

カプラーと先台車取付け部とは上下2ヵ所でつながっていますが、上側は切り取りました。

これでも強度は充分あるようです(C57等の重連カプラーと同じ構造になります)。

こうして整形したカプラーを先台車にはめます。先台車の車輪を押さえているプラ部品のツメを

ドライバーでちょっとこじって外し、その代わりに整形したカプラーを上下を間違えないように

はめこみました。

こうして整形したカプラーを先台車にはめます。先台車の車輪を押さえているプラ部品のツメを

ドライバーでちょっとこじって外し、その代わりに整形したカプラーを上下を間違えないように

はめこみました。

KATOの旧製品のD51に付いているテンダー台車はナメクジ型のと同型のものがついています。 そこで、これを現在の標準型製品と同じテンダー台車に交換した、というだけのものです(^^;;;)。

(材料−すべてKATO製品)

・D51(旧製品)

・D51標準型用テンダー台車(ASSY)

(方法)

D51(旧製品)のテンダー台車を取り外し、標準型用のテンダー台車と交換して、はぃ、お終い。

以上(^^;;;)。

(考察など)

これを逆手にとって、現在の標準型のテンダー台車をナメクジのものと交換してしまう、

という手も考えられます。実物では初期の標準型に例があったと思いました。

KATOのC62は重連を行える仕様にはなっていないみたいですが、

「ニセコ」など重連で運転したい列車があるので、重連用カプラーを付けることを試みました。

(材料−すべてKATO製品)

・C62

・C型機(C57、C55)用重連カプラー(ASSY)(C62と同数)

(方法)

以下の手順で行いました。

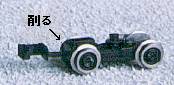

先台車を再び取り付けて完成... なら良かったのですが、車体に取り付けたら、

重連カプラーの取り付け部の前上方の角が主台枠の下面に当たったので、

もう一回先台車をはずして重連カプラーの当たる部分をカッターで斜めに削って当たりをなくし、

再度車体に取り付け直しました。削り過ぎると取り付けツメが折れるので注意が必要でした。

先台車を再び取り付けて完成... なら良かったのですが、車体に取り付けたら、

重連カプラーの取り付け部の前上方の角が主台枠の下面に当たったので、

もう一回先台車をはずして重連カプラーの当たる部分をカッターで斜めに削って当たりをなくし、

再度車体に取り付け直しました。削り過ぎると取り付けツメが折れるので注意が必要でした。